設計工学

設計工学は、設計を支援するための学問です。現代における人工物の複雑化・大規模化によって、設計はどんどんと難しくなっており、コンピュータによる支援が不可欠となりつつあります。設計工学に課せられた一つの使命として、誰しもが革新的な設計ができるようなコンピュータシステムの開発が挙げられています。

本研究室の取組み

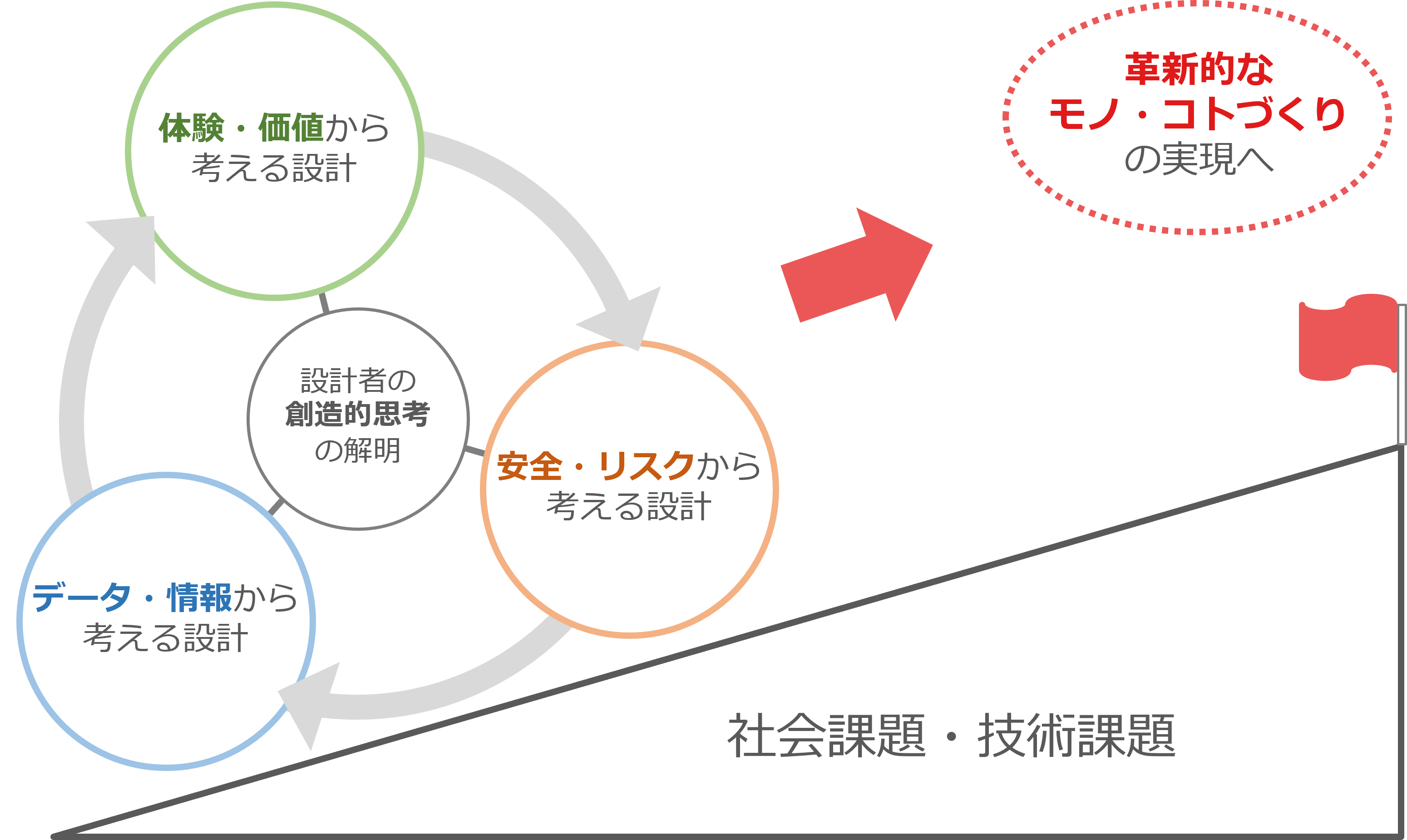

本研究室では、「設計者の創造的思考の解明」を土台として、「体験・価値」、「安全・リスク」、「データ・情報」の3つの視点から持続可能な社会に貢献する革新的なモノ・コトづくりのためのシステムの開発を行っています。

体験・価値

概要

私たちは製品やサービスを選ぶとき、カタログに書かれた性能やスペックだけでなく、「使っていて心地よいか」、「自分の生活に合っているか」といった体験や使用場面を思い浮かべながら選択しています。たとえ性能が良くても、使いにくかったり、すぐに飽きてしまえば、「良い製品」とはいえません。したがって作る側は、このようなユーザの体験や価値を十分に検討することが重要です。本研究室では、「どのような場面で使うのか」、「何を重視しているのか」など、ユーザの体験や価値の視点を設計の初期段階に取り入れるための方法について研究しています。

進行中のプロジェクト

製品価値の長期持続化支援(2020~)

Keywords: タイムアクシスデザイン、製品ライフサイクル、文脈価値

製品・サービスの使用価値シミュレーション(2022~)

Keywords: 使用価値、コンジョイント分析、サービス工学

安全・リスク

概要

私たちの身のまわりにある製品やシステムは、生活を便利にする一方で、「思わぬ事故やトラブル、設計のやり直しの発生といったリスク」を抱えています。ここでいうリスクには、ケガや事故につながる安全上のリスクはもちろんのこと、設計途中で大きな設計変更が必要になるリスクなど、設計プロセスそのものに潜むリスクも含まれます。本研究室では、製品や設計プロセスをシナリオやネットワーク構造として見える化し、その中に潜むリスクのパターンを洗い出し、事前対策を行う方法について研究しています。

進行中のプロジェクト

製品危害シナリオの自動生成(2020~)

Keywords: 安全設計、ペトリネット、シナリオ生成

設計知識ネットワークを用いた設計変更リスク管理(2022~)

Keywords: 証拠理論、ベイズ理論、知識グラフ

データ・情報

概要

現代の社会は、インターネット上の口コミ・レビュー、文章、画像、センサデータなど、膨大なデータや情報にあふれています。これらは一見すると、文字や数字の集まりに見えますが、「ユーザが何に困っているのか」、「どんな体験が好まれているか」、「生物はどのように機能的な構造を実現しているのか」といった、新しい製品やサービスを考えるためのヒントにあふれています。本研究室では、このようなデータや情報の中から「ユーザの真のニーズ」や「アイデアのヒント」を見つけ出し、設計に活かす方法を研究しています。

進行中のプロジェクト

製品企画支援のためのユーザーレビュー分析(2020~)

Keywords: UXデザイン、自然言語処理、極性辞書、BERT

大規模言語モデルを用いた製品コンセプト生成支援(2024~)

Keywords: Large language model (LLM)、新規性、概念設計

生物情報に基づく製品構造の着想支援(2025~)

Keywords: Bio-inspired Design、生物模倣、自然言語処理、ナイーブベイズ、形態素解析

創造的思考の解明

概要

革新的な製品やサービスのアイデアは、設計者の「ひらめき」によって生まれることがあります。ひらめきは、一見すると偶然のようにも見えますが、その背景には過去の経験や知識、集めた情報の整理の仕方など、一定のプロセスやパターンが隠れています。本研究室では、このような創造的思考を「経験や勘」、「センス」で片づけず、仕組みとして理解しようとする研究に取り組んでいます。インタビューや設計プロセスの記録に基づき、どのような情報を見て何を組み合わせているのか、どのように仮説を思いつき、洗練させているのかを説明するモデルの構築と理論化に挑戦しています。

進行中のプロジェクト

情報理論と設計(2023~)

Keywords: 情報量、情報エントロピー、新規性、概念設計

設計者のアブダクティブな推論メカニズムの記号論的検討(2025~)

Keywords: アブダクション、設計推論、述語論理、一般設計学